最近は少しずつ正確な情報も広まってきましたが、プロカメラマンでさえ未だに、「RAWでも白飛びは直せない」とか「デジカメは常に若干の露出アンダーで撮るべき」と、誤解しているケースが多々あります。

これは誤った知識で、しかも現在でも非常に広まってしまっている、写真業界屈指のガセネタの一つであるように思います。

【目次】

- なぜ「デジカメは露出アンダーで撮るべき」という誤解が広まってしまったのか?

- 原因は、「白飛びは修復できない」という勘違い

- 「極端な白飛び」と「程よい黒潰れ」を比較しても意味がない

- 露出オーバーや露出アンダーを修復できるかは程度問題

- 露出オーバーによる白飛びもRAWで補正可能であることの実例

- 露出オーバーによる白飛び補正の実写作例

- RAWデータが白飛びや黒潰れを修復できる原理

- RAWデータはなぜ白飛びや黒潰れを修正出来るのか?

- さらに進化した補正方式もある

- なぜデジカメの露出オーバーに対する誤解が広まったのか?

- 「白飛びにはデータが残っていない」という誤解が広まったのはなぜか?

- 白飛び警告や黒潰れ警告は、「データのあるなし」を表しているのではない

- カメラや画像編集ソフトメーカーによる露出オーバー・露出アンダーの解説

- アドビのRAWデータによる白飛び修復に関する解説

- カメラメーカーによる白飛び修復に関する解説

- 白飛び修復の実例

- 露出はオーバーでもアンダーでもなく作品のイメージに合わせるもの

- 露出を考えずに撮って良いということではない

- 写真は(撮影者にとっての)適正露出で撮影するべき

- リバーサルフィルムとは違うデジタルカメラの考え方

- 「常に露出アンダーで撮影する」ということは、「常に後から露出を持ち上げて画質劣化させる」ということと同じ

- 露出は一律に「オーバーで撮るべき」とか「アンダーで撮るべき」というものではない

- 真の「適正露出」とは何か?

そこで今回はこの誤解を解くべく、露出オーバーと露出アンダー、白飛びと黒潰れについて、なるべく分かりやすくお話ししたいと思います。

■なぜ「デジカメは露出アンダーで撮るべき」という誤解が広まってしまったのか?

原因は、「白飛びは修復できない」という勘違い

まず、なぜこのように「デジタルカメラは露出アンダーで撮るべき」という間違った知識が広まってしまったのか?という原因なのですが、これは「デジタルカメラでは黒潰れは直せるが、白飛びは直せない」という勘違いから生まれたものです。

しかし実際には、RAW画像データでは、カメラや画像編集ソフト上で白飛びや黒潰れ警告が出ていたり、またヒストグラム上で白飛びや黒潰れが確認できるような露出オーバー・露出アンダーの画像であっても、「ある程度の範囲」であれば、いずれも諧調の修復が可能です。

逆に「極端な露出オーバーや露出アンダー」は、たとえRAWで撮影していても、いずれも画像を補正することが難しくなります。

「極端な白飛び画像」と「程よい黒潰れ画像」を比較しても意味がない

よく、「露出オーバーは現像で調整しても諧調が戻せなかった、露出アンダーは調整して諧調を戻せた」という例を紹介しているレビューがあります。

こうした「白飛びは戻らない、黒潰れは戻せる」といった趣旨の作例のほとんどが、「戻せないほどの極端な露出オーバーと、戻せる程度の適度な露出アンダー」が発生した、ある種の作為的な画像(勿論意図せずそうなってしまった場合も多々あるでしょう)を現像で調整して、「ほら白飛びは戻せない、でも黒潰れは戻せた、だからデジカメは露出アンダーで撮るべきだ」と言っているに過ぎないのです。

露出オーバーや露出アンダーを修復できるかは程度問題

結論から先に言うと、

-

白飛びも黒潰れもある程度までは補正できる

-

白飛びも黒潰れも極端なものは補正できない

というのが真実です。

■露出オーバーによる白飛びもRAWで補正可能であることの実例

露出オーバーによる白飛び補正の実写作例

では、RAWで撮影すれば、「露出オーバーによる白飛びも実際に諧調を取り戻すことが出来る」という作例をご紹介します。

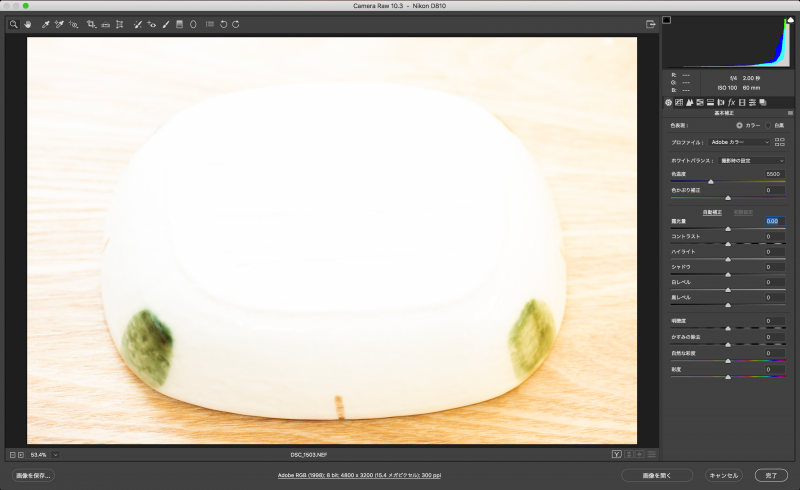

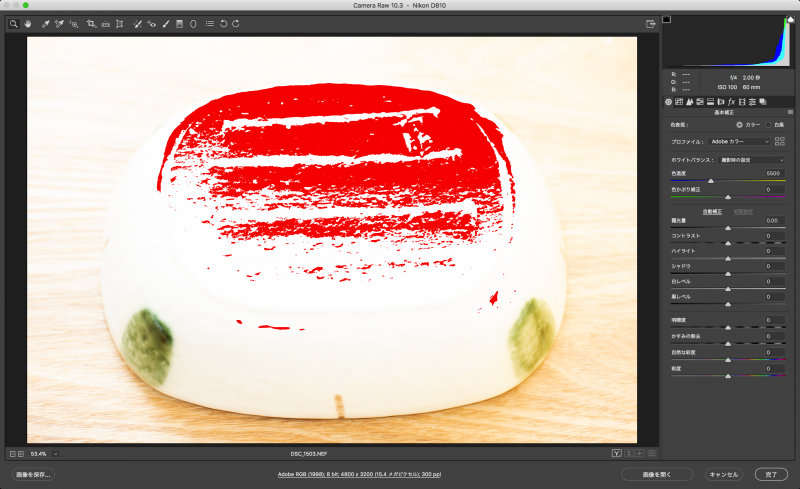

上の写真は陶器の裏面をRAWで露出オーバーとなる設定で撮影し、PhotoshopのCamera RAWで取り込んで表示したものです。

実物の皿は真っ白ではなく、表面には凹凸があるのですが、露出オーバーであるため、画像上では皿の底面の大部分が白飛びしてしまい白く凹凸も判別できません。

PhotoshopのCamera RAWで「ハイライトクリッピング警告」を表示させると、皿底面のかなりの部分が白飛びしている(赤く表示されている部分)ことが分かります。

もちろんこれは撮影時カメラの再生画面で表示させた時から、Camera RAWと同様に「白飛び警告」が発生し、白飛びしていることが分かっています。

そこでこの白飛びを解消するべく、Camera RAWの露出量のパラメーターを-2.35EVしてみました。

するとどうでしょう、ハイライトクリッピング警告は消え、白飛びしていた部分の諧調やディテールが戻り、皿底面の凹凸も分かるようになりました。

ちなみに皿の奥の方の凹凸が手前に比べてややボヤけているのは、単に絞るのを横着したために緩やかにボケているだけであり、やはり諧調もディテールも戻っています。

このように、露出オーバーによる白飛びであっても、RAWデータには情報が残っているため、ある程度の範囲であれば諧調を取り戻すことが可能なのです。

■RAWデータが白飛びや黒潰れを修復できる原理

RAWデータはなぜ白飛びや黒潰れを修正出来るのか?

「白飛びは戻せない、黒潰れは戻せる」という誤解が広まった理由を説明する前に、そもそも「なぜRAWデータは、白飛びや黒潰れを修正できるのか?」を解説させていただきます。

ご存じのようにデジタルカメラで言うところの「RAW」とは、画像そのものではなく、画像のデータです。

そのため、RAWで撮影した際、カメラの液晶モニターやPCに取り込んで画像編集ソフトで表示されている画像は、「現在の設定で現像すると、概ねこのような画像に仕上がります」というプレビューに過ぎず、RAWデータの全体像を現しているわけではないということなのです。

ですから、画像編集ソフトなどで、仮に特定のピクセルのRGB値が「255,255,255」(白)や「0,0,0」(黒)といったように表示されていても、それは「このままの設定で現像すると、そのピクセルは白として表現される、あるいは黒として表現される」という意味でしかなく、RAWデータにはプレビューで表現されている以上のデータが残っています。

そのため、RAWはソフトウェアの調整機能を利用することで、白飛びや黒潰れした部分からも、ある程度階調を取り戻すことが可能になるというわけです。

さらに進化した補正方式もある

またソフトウェアによっては、「白飛びしていないチャンネルの情報から、白飛びしている箇所のデータを予測する」というような方法で、白飛びしている部分の階調を復元することが出来る画像編集ソフトもあります。

もちろん同様に、黒潰れしていないチャンネルの情報から、黒潰れしている箇所の階調を予測し復元するといった事にも対応しています。

■なぜデジカメの露出オーバーに対する誤解が広まったのか?

「白飛びにはデータが残っていない」という誤解が広まったのはなぜか?

デジタルカメラは「露出オーバーは絶対に戻せない」という誤解が広まってしまった原因として、「白飛びはデータが残っていない」という勘違いがあります。

先ほど解説させていただいたように、これは自体が事実ではないのですが、なぜこうした誤解が広まってしまったのでしょうか?

これはフィルムカメラからデジタルカメラへの移行期に、「ネガフィルムと比較してデジタルカメラが白飛びしやすかった」、という事から起きた事なのです。

つまり、

- デジタルカメラは(ネガ)フィルムより露出アンダーに強い

- デジタルカメラは(ネガ)フィルムより露出オーバーに弱い

という2点が誇張されて、

デジカメは(ネガフィルムと比較して)露出オーバーに弱い

↓

デジカメでは露出オーバーに気をつけるべきである

↓

デジカメは露出オーバーしたら救済できない

↓

デジカメの白飛びにはRAWにもデータが残っていない

というふうに誇張され広まってしまった勘違いで、実際にはRAWで撮影した場合、例えそれが露出オーバーによる白飛びであっても、露出アンダーによる黒潰れであっても、「ある程度の範囲であれば」画像編集ソフトなどを利用して階調を取り戻すことが可能です。

白飛び警告や黒潰れ警告は、「データのあるなし」を表しているのではない

逆に考えてみましょう。

もしも本当に「白飛び警告はそこにデータがないことを示している」のであれば、「黒潰れもデータがないから黒潰れ警告が出ている」ということになりますから、やはり「白飛びも黒潰れもデータがないから諧調を修復できない」という事になってしまいます。

つまり、「白飛びにはデータがない、黒潰れにはデータがある」というのは、これ自体矛盾したことを言っているわけです。

白飛び・黒潰れ警告やクリッピング警告などで表示されるのは、そのままの設定で現像すると、その「白飛び警告部分は白として表示される」、あるいはその「黒潰れ警告部分は黒として表示される」という意味に過ぎず、そこにデータがある、あるいはデータがないという意味ではないという事がポイントです。

■カメラや画像編集ソフトメーカーによる露出オーバー・露出アンダーの解説

アドビのRAWデータによる白飛び修復に関する解説

またカメラメーカーやアドビなどの画像編集ソフトメーカーも、RAWで撮影することで、ある程度の範囲であれば「白飛びも黒潰れも諧調の復元が可能である」と明言しています。

一例を挙げますと、アドビの「RAW現像とは?(入門編)」ではこのように解説しています。

“RAWデータなら黒つぶれ、白飛びの復元が可能

色情報を間引きして、圧縮処理が施してあるJPEG データの場合、黒つぶれや、白飛びしてしまった部分にはほとんど情報が残っていないので、もはや手の施しようがありません。

一方、RAWデータの場合、一 見、黒つぶれして真っ黒に見える部分にもしっかりと情報が残されており、Lightroomならそのディテールを保ったまま、明るく復元することができま す。

もちろん、白飛びも同様に復元できます。”

というふうに、アドビも、「RAWで白飛びの修復は可能である」と解説しています。

カメラメーカーによる白飛び修復に関する解説

カメラメーカー側でも、こうした「露出オーバーによる白飛びもある程度修復可能である」という説明を行っており、例えばニコンでは、

露出オーバー気味の撮影により、白とびが生じてしまったRAW画像の階調を補正したい

上記のページなどで、露出オーバーによる白飛びが発生した場合の補正例を紹介しています。

このようにRAWで撮影することで、「白飛びや黒潰れ警告が出ていたり、ヒストグラム上で白飛びや黒潰れが確認される場合」であっても、画像編集ソフトなどで調整を加えることで、ある程度の範囲であればいずれも階調を取り戻すことが可能であると説明しています。

このように、流石にカメラメーカーや画像編集ソフトメーカーはRAWで白飛びもある程度補正可能であることを知っていて、ちゃんとそれを伝えてもいます。

白飛び修復の実例

デジカメプラスの荻窪圭氏によるレビューなどで、露出オーバーによる白飛びの修復について実例をあげて分かりやすく解説されていますので、参考にしていただければと思います。

デジカメプラス:RAWデータはこういうときに力を発揮する

■露出はオーバーでもアンダーでもなく作品のイメージに合わせるもの

露出を考えずに撮って良いということではない

というわけで、今回はRAWと露出オーバー、露出アンダーに関する誤解について解説させていただきました。

とはいえ、では「露出オーバーも露出アンダーも白飛びも黒潰れも気にせず撮影していいのか?」というと、勿論そういう事ではありません。

結局のところ、

- RAWで撮影すれば「多少の」白飛びや黒潰れは修復出来る

- RAWで撮影しても「極端な」白飛びや黒潰れは修復出来ない

ということが重要で、やはり撮影時にあまりに完成時のイメージとかけ離れた露出で撮影することは、レタッチが前提であってもベストな選択とは言えません。

■写真は(撮影者にとっての)適正露出で撮影するべき

リバーサルフィルムとは違うデジタルカメラの考え方

フィルムカメラ時代、リバーサルフィルム(ポジフィルム)が露出オーバーに弱かったことから、デジタルカメラと比較して撮影時にすぐに結果の確認が難しい、また撮影コストの高いフィルム撮影において、「(リバーサルフィルムで)露出オーバーするよりも露出アンダーの方がマシである」という理由から、リバーサルフィルムの使用時に、常に露出補正をマイナスに設定して撮影しておくというリスクマネージメント方法がありました。

勿論これはそれがベストの撮影結果を生むからから露出アンダーで撮る、ということではなく、リバーサルフィルムにおけるブラケット撮影に対するコストや手間の問題から、「とりあえず少し露出アンダーで撮っておこう」という妥協案に過ぎなかったわけです。

ところがこうした時代があったこともあり、「(リバーサルフィルム同様に)デジタルカメラにおいても、常に露出アンダーで撮影すべし」といった間違った方法が流布されてしまいました。

しかし、デジタルカメラではフィルムカメラと異なり、

- 撮影結果の確認が容易であること

- 撮影ごとにコストが掛からないこと

などから、そのようなフィルムと同じ方法でリスクマネージメントを行う必要は無くなり、加えてRAW撮影による白飛びの救済が可能であることも先ほどご紹介しました。

そうしたことから、わざわざ適正でない露出設定で撮るという行為は、露出アンダーであれ露出オーバーであれ単純に無意味な行為であるわけです。

「常に露出アンダーで撮影する」ということは、「常に後から露出を持ち上げて画質劣化させる」ということと同じです。

これまでご説明したように、「常に露出アンダー撮るべき」というのは明らかな間違いですが、「露出補正は適宜行うべきもの」ということであり、もちろんマイナス補正して撮影する場合があってはいけない、という意味ではありません。

また、現在のデジタルカメラは露出アンダーに非常に強いため、「露出オーバーか、露出アンダーかの二択しかない」という状況であれば、取り敢えず露出アンダーで撮っておく方がベターという考え方もできます。

しかし、そもそもそのような二択を迫られるという状況は稀なわけですし、画質面でも、もともと露出アンダーで撮影された画像を無理やりレタッチで持ち上げればRAWで撮影したものであっても、ノイズが目立ちやすくなります。

つまり、「常に作品の完成イメージよりも露出アンダーで撮る」というのは、「常に後からレタッチで露出を持ち上げる作業を必要とし、しかも常に露出を持ち上げて画質を劣化させる前提の撮影方法」ということになります。

折角高価なカメラやレンズ、あるいは三脚を使用しておきながら、わざわざ、必要のない露光不足を毎回起こすことが、いかに無駄であるかはご理解頂けたと思います。

露出は一律に「常にオーバーで撮るべき」とか「常にアンダーで撮るべき」というものではない

また仮に、画質劣化がほとんど感じられないほど暗部ノイズが少ないカメラであったとしても、撮影時にシャドウ部が大幅にアンダーであれば、

- 撮影画像の確認時にシャドウ部がどのように写っているのか?

- ライティングがどのように(あるいはどの程度)効果を生んでいるか?

なども分かりづらくなってしまい、適切な撮影が行えているかどうかの現場での判別が難しくなります。

ですから、結局は、デジタルでもフィルムでも、またRAWであってもJPEGであっても、撮影ごとに、「(撮影者のもつ作品の完成メージに近い)適正露出」で撮影する努力が重要です。

真の「適正露出」とは何か?

今回の記事の趣旨とは少し異なりますが、そもそも「適正露出とはなにか?」というのは難しい問題です。

作品として意図して行われた、つまり「撮影者にとって狙い通りの露出」であるならば、例えそれが「一般的には露出オーバー」、あるいは「一般的には露出アンダー」であっても、それはそれで作意通りなのですから構わないわけです。

また、そうした撮影者の意図が適切に反映された露出こそが、「本当の意味での適正露出」と言えるのかも知れません。

Reported by 正隆